In un universo dominato da eroi con poteri sovrumani e background traumatici, pochi confronti sono più affascinanti di quello tra Daken e X-23, figli — biologico e clonato — di uno degli X-Men più iconici di sempre: Wolverine. Ma chi prevale quando fratello e sorella incrociano gli artigli? Per rispondere con rigore, è necessario analizzare ogni aspetto: poteri, armi, strategia e psiche.

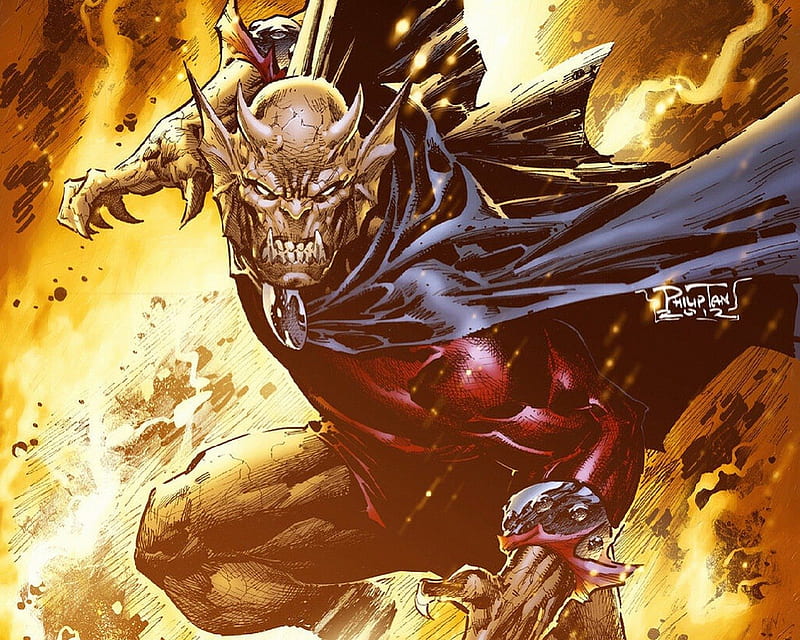

Daken: il figlio dell'oscurità

Daken, nato Akihiro, è il figlio mutante di Logan e Itsu. È un personaggio moralmente ambiguo, imprevedibile e spesso crudele, dotato di un'ampia gamma di abilità che lo rendono uno degli avversari più temibili nel mondo Marvel.

Le sue doti principali includono:

Fattore di guarigione avanzato, gestito non solo a livello biologico, ma anche attraverso il controllo emotivo e cognitivo. Questo lo rende resistente non solo ai danni fisici ma anche alle interferenze mentali.

Artigli retrattili unici: due che fuoriescono dalle nocche, uno dal polso — perfetti per attacchi laterali imprevedibili.

Manipolazione dei feromoni, con cui può indurre confusione, desiderio, paura o rabbia, alterando la percezione dell’avversario e ottenendo un vantaggio tattico.

Sensi potenziati, inclusa la capacità di riconoscere le bugie.

Artigli infusi di Muramasa: uno strumento micidiale che distrugge la materia a livello molecolare, rendendo inefficace anche il fattore rigenerante di molti mutanti.

Daken è anche un maestro nelle arti marziali, estremamente carismatico e manipolatore, capace di usare le emozioni del nemico contro di lui — o lei.

X-23: la perfezione dell’arma vivente

X-23, alias Laura Kinney, nasce come clone di Wolverine ma cresce per diventare molto più di una semplice copia. Addestrata fin da bambina per essere una macchina per uccidere, ha forgiato la propria identità attraverso il dolore, la lotta e un profondo senso di giustizia.

I suoi punti di forza:

Fattore rigenerante mutante al livello di Logan, con guarigione rapida anche da ferite letali.

Tre artigli d’adamantio, due nelle mani e uno nei piedi — quest’ultimo spesso determinante in combattimenti ravvicinati.

Condizione fisica sovrumana: velocità, agilità, riflessi e coordinazione eccezionali, oltre a una resistenza straordinaria.

Addestramento militare e tattico: esperta nell’uso di armi, esplosivi e strategie di guerriglia.

Controllo emotivo molto superiore rispetto a Daken, che tende a essere più impulsivo e narcisista.

Laura ha affrontato nemici letali, resistendo a torture e condizionamenti psichici. È priva dell’ambiguità morale che caratterizza il fratellastro, e questa purezza d’intento può rappresentare un vantaggio in combattimenti prolungati.

Scontro diretto: chi ha il vantaggio?

Senza l’influenza delle lame di Muramasa, lo scontro sarebbe estremamente equilibrato. X-23 è più agile, rapida, e le sue strategie di combattimento sono raffinate, efficaci e letali. Inoltre, ha un elemento sorpresa nei suoi artigli ai piedi, che potrebbero cogliere impreparato Daken. La sua capacità di mantenere la calma e di pianificare tatticamente gioca a suo favore.

Tuttavia, Daken ha due assi nella manica:

I feromoni, che possono disorientare o paralizzare X-23 in un momento critico, alterandone la percezione e riducendo la sua efficacia in combattimento.

Gli artigli di Muramasa, che — a differenza dell’adamantio — non si limitano a penetrare la carne, ma distruggono la materia organica. Tagli inflitti con queste lame sono quasi impossibili da guarire, anche per un mutante.

Di conseguenza, in uno scontro in cui Daken impiega le lame Muramasa, vince nel 70% dei casi. Ma è importante notare che questo margine non dipende solo dalla forza bruta o dal potere rigenerativo, bensì dalla manipolazione emotiva e dalla potenza devastante delle sue armi molecolari.

Lo scontro tra Daken e X-23 è, in definitiva, più che un confronto fisico: è una collisione tra due visioni opposte dell’identità mutante. Daken rappresenta l’oscurità, il caos seducente e pericoloso. X-23, la disciplina, la resilienza e la volontà di essere qualcosa di più del proprio destino genetico.

In condizioni neutre, Laura potrebbe pareggiare o persino prevalere. Ma con gli artigli di Muramasa in campo, Daken si impone sette volte su dieci — letale, calcolatore, e pronto a colpire dove il dolore fa più male: dentro.