È un’immagine che affiora ciclicamente nelle serie animate giapponesi, con una forza iconica pari a un mantra visivo: un personaggio, spesso l’eroe, legato o inchiodato a una croce, solo, inerme, in attesa del martirio o della redenzione. Accade in Devilman, Mazinga Z, Fullmetal Alchemist, Sailor Moon, persino nei più recenti Digimon e naturalmente in Neon Genesis Evangelion, forse la summa visiva di questo immaginario. Eppure, nonostante l’evidente eco cristiana, quelle croci — di metallo, legno o energia — non sono sempre, o solo, una citazione religiosa. Sono molto di più: un crocevia di influenze estetiche, spirituali e pop.

Per comprendere l’ossessione dell’animazione giapponese per il simbolismo della croce, bisogna fare un salto indietro di oltre cinquant’anni. Era il 1972 e sulle televisioni giapponesi andava in onda Ultraman Ace, quinta incarnazione dell’eroe galattico creato dalla Tsuburaya Productions. Nell’episodio 14, intitolato Cinque stelle sparse nella galassia, quattro Ultraman — fratelli cosmici dell’eroe protagonista — vengono crocifissi dagli Yapool, entità interdimensionali malvagie. Le croci recano i loro nomi; il mostro antagonista si chiama, senza possibilità di equivoco, Baraba, translitterazione giapponese di Barabba. L’episodio si imprime nella memoria collettiva, fondando — forse inconsapevolmente — un nuovo paradigma visivo.

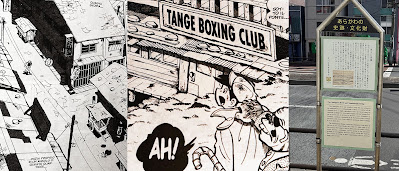

Non fu un caso isolato. Nell’arco di pochi mesi, la scena viene omaggiata in Mazinga Z, serie simbolo del prolifico Go Nagai, in cui quattro comprimari vengono crocifissi nell’episodio 5. La croce non è solo strumento di tortura, ma teatro del sacrificio: una scenografia che amplifica la disperazione e annuncia la redenzione. Così nasce un linguaggio visivo che, da lì in avanti, sarebbe diventato codice narrativo condiviso.

Ma perché proprio la croce? La risposta si annida in una combinazione unica di elementi culturali. Da un lato, il Giappone del dopoguerra aveva sviluppato una profonda fascinazione per l’iconografia occidentale, inclusa quella cristiana, a lungo proibita e perseguitata in epoca Edo. Dall’altro, la figura stessa del salvatore, sofferente ma redento, trovava un’eco nella cultura buddista e shintoista, che già contemplano il concetto di purificazione attraverso la sofferenza. Il Cristo sulla croce, nella sua umanità e nel suo martirio, diventa una figura archetipica universale.

A rafforzare questa lettura interviene la biografia stessa di Eiji Tsuburaya, il “padre” di Ultraman. Convertitosi al cattolicesimo grazie alla moglie, infuse nel suo eroe cosmico una visione cristologica: un essere superiore che scende sulla Terra per proteggerla, pronto a sacrificarsi per l’umanità. Persino il gesto con cui Ultraman sferra il suo colpo finale — le braccia incrociate a formare una croce — può essere letto in questa chiave. È una postura liturgica, un segnale che attinge al sacro più che al marziale.

Questa matrice spirituale non si arresta con la morte di Tsuburaya nel 1970. Uno dei suoi più stretti collaboratori, Shinichi Ichikawa, nato a Nagasaki nei primi anni ’40 — poco prima della devastazione nucleare — prosegue il discorso cristologico nella saga. Anch’egli convertito, fa ricorso sistematico a nomi e simboli tratti dal Vangelo nei suoi script: apostoli diventano alieni, Golgota un pianeta remoto. Il trauma atomico, unito alla perdita della madre in giovane età, si intreccia al bisogno di significato e trascendenza. La croce, in questo contesto, smette di essere solo simbolo cristiano: diventa ferita storica, stigma universale, teatro del dolore collettivo.

Negli anni successivi, quella stessa croce verrà decontestualizzata, parodiata, fusa con altri immaginari. Nell’episodio 181 di Lamù, la figura dell’eroe crocifisso è ormai assimilata a tal punto da essere giocata sul piano comico: non c’è bisogno di spiegazioni, il pubblico riconosce il tropo. È diventato un’icona. Anche Evangelion, con le sue croci energetiche e i suoi riferimenti espliciti alla Bibbia, gioca con questo codice, portandolo all’estremo della significazione, fino a farne allegoria psicologica e teologica insieme.

Non siamo di fronte a una semplice estetica del martirio. È una drammaturgia della sofferenza, un modo per rendere visibile la crisi dell’eroe, la sua impotenza davanti a forze superiori. E, come accade nella migliore tradizione narrativa, a quella sofferenza segue spesso la resurrezione simbolica, il contrattacco, la salvezza. Il crocifisso dell’animazione giapponese è un Cristo senza dogma, un simbolo fluido che si piega alla storia che lo incarna.

Così, da Ultraman ai robot di Go Nagai, fino ai traumi esistenziali di Shinji Ikari, l’immagine della croce si è sedimentata nel DNA visivo dell’anime, superando i confini della religione per entrare in quelli del mito moderno. È un lascito culturale, ma anche una metafora universale: della vulnerabilità, del sacrificio, della speranza.

E forse, proprio in questo Giappone sempre più secolarizzato, quell’antica croce continua a parlare, silenziosa e potente, come un relitto archetipico della nostra capacità di soffrire — e di resistere.