Nel fitto intreccio della cultura pop americana, poche immagini sono iconiche quanto il costume rosso e blu dell’Uomo-Ragno. Creato nel 1962 da Stan Lee e Steve Ditko per la Marvel Comics, Spider-Man è oggi una leggenda intergenerazionale. Eppure, scavando sotto la superficie lucida del mito, emerge una storia sorprendente che mette in discussione l'originalità di quel celebre design: e se la prima maschera del Ragno fosse nata... otto anni prima?

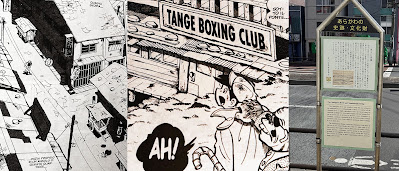

Nel 1954, la Ben Cooper Inc. – storica azienda newyorkese specializzata in costumi di Halloween – metteva in commercio un travestimento chiamato semplicemente "Spider Man", senza trattino, composto da una tuta giallo-arancione e da una maschera coperta di ragnatele. A oggi, si ritiene che questo sia uno dei primi indizi che possano collegare l’estetica di Spider-Man a fonti precedenti alla sua nascita editoriale ufficiale, avvenuta nell’Amazing Fantasy n.15 del 1962.

La notizia è riemersa nel 2012 grazie al lavoro di John Cimino, appassionato di fumetti della Silver Age, che sul suo blog Hero Envy raccontò la scoperta di questi vecchi costumi Ben Cooper. Cimino era riuscito a reperire modelli originali dei travestimenti anni ’50, notando le sorprendenti somiglianze con il personaggio poi reso immortale da Ditko. La maschera in particolare – caratterizzata da grandi occhi bianchi e da fitte ragnatele disegnate – sembrava anticipare l’aspetto del futuro eroe Marvel con inquietante precisione.

Nel 1963, appena un anno dopo l'esordio di Spider-Man, la stessa Ben Cooper ottenne una licenza ufficiale per produrre costumi del personaggio. Il passaggio avvenne in modo fluido, senza alcun contenzioso noto tra Marvel e l’azienda. Una coincidenza curiosa, che ha alimentato domande: era davvero una licenza su un design originale, o piuttosto un ritorno alle origini di qualcosa che già la Ben Cooper aveva immaginato?

Steve Ditko, artista geniale e solitario, si spense nel 2018 senza mai confermare un collegamento diretto. Nel 2014, interpellato dallo stesso Cimino, rispose in modo sibillino: “L’onere della prova spetta a chi fa un’affermazione”. Una frase in perfetto stile Ditko, maestro del rifiuto delle spiegazioni semplici. Tuttavia, l’ipotesi non è priva di fondamento.

Per comprendere appieno il contesto, bisogna risalire al 1954. Secondo alcune testimonianze, Jack Kirby – co-creatore con Joe Simon di Capitan America – avrebbe offerto alla Ben Cooper una serie di design per costumi di Halloween. Kirby, nel medesimo periodo, stava collaborando con Simon a un personaggio chiamato Silver Spider, poi evoluto in The Fly per la Archie Comics. Un ragazzo con poteri da insetto, agilità sovrumana, e una doppia identità. L’idea, come tante altre in quegli anni, circolava tra studi editoriali e aziende di merchandise.

The Fly, a sua volta, avrebbe contribuito a ispirare Spider-Man. Il coinvolgimento iniziale dello stesso Kirby nello sviluppo grafico dell’Uomo-Ragno fu però breve: Stan Lee, insoddisfatto del primo design – “troppo eroico”, troppo simile a Capitan America – passò il testimone a Ditko, che creò la figura nervosa, mascherata e visivamente inquieta che tutti conosciamo.

Ma c’è un altro spettro che aleggia su questa storia: The Spider. Eroe pulp degli anni ’30 e ’40, il personaggio compariva in riviste a larga diffusione ed era noto per il suo abbigliamento tenebroso – mantello, cappello, maschera. Niente di troppo simile allo Spider-Man moderno, se non fosse per la sua incarnazione cinematografica nei serial The Spider’s Web (1938) e The Spider Returns (1941), dove il personaggio indossava un costume completamente coperto da motivi a ragnatela. È noto che Stan Lee fosse un grande fan delle riviste pulp: nelle sue memorie ha più volte citato The Spider come una delle fonti di ispirazione per il nome e il concetto del supereroe Marvel.

Ecco che il quadro si complica. Una maschera gialla della Ben Cooper nel 1954. Un design a ragnatela già presente al cinema nel 1941. Un personaggio chiamato Silver Spider, antenato di The Fly, che anticipa alcuni elementi del Ragno. E infine un giovane Steve Ditko, cresciuto proprio a New York City, dove ogni Halloween centinaia di bambini giravano per le strade con quelle maschere in vendita da anni.

Coincidenze, suggestioni, o ispirazione inconscia?

In mancanza di documenti definitivi, il dibattito resta aperto. Ma ciò che emerge con forza è che la creazione di Spider-Man, come molte pietre miliari della cultura popolare, non fu un fulmine isolato. Fu il prodotto di una rete di influenze, sperimentazioni e intuizioni – alcune svanite, altre sopravvissute – in un ecosistema creativo dove idee simili si rincorrevano e si trasformavano continuamente.

E allora, nel giorno dopo il suo sessantesimo compleanno, Peter Parker può permettersi di sorridere sotto la maschera. Perché, anche se il suo costume fosse stato ispirato da un vecchio travestimento di Halloween, ciò che conta davvero è ciò che quel costume è diventato: simbolo di responsabilità, resilienza, e di un’umanità imperfetta che – per una volta – è anche straordinaria.

Buon compleanno, vecchia lenza. Anche le leggende hanno un’origine... e qualche segreto cucito tra le cuciture.